.

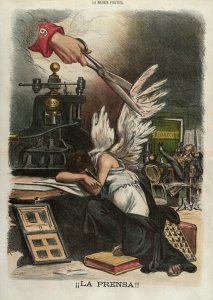

«En España no se ha disfrutado nunca, ni tranquilamente, de aquella libertad necesaria para que la sátira dibujada se desarrolle y viva.» Jacinto Octavio Picón, 1877

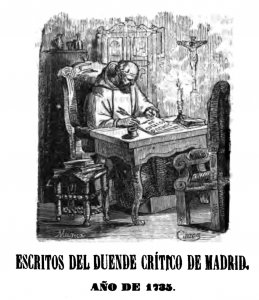

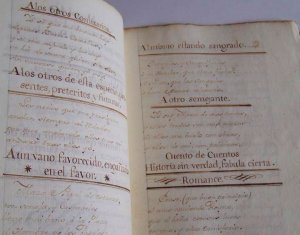

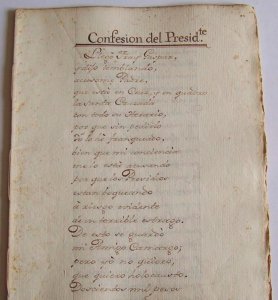

Las palabras de Jacinto Octavio Picón, el primer tratadista español sobre la historia de la caricatura, expresadas allá por el año 1877, ya dejan claro que la historia de nuestra prensa satírica es una historia de lucha contra la censura. La restrictiva legislación a la que estuvieron sometidos nuestro país y nuestra prensa había impedido que el dibujo de humor con carga satírica floreciera, como sí ocurría en el resto del mundo civilizado. El Duende Crítico de Madrid (1735) tuvo el honor de ser la primera publicación satírica que apareció en España. Era una revista verdaderamente singular, ya que, a causa de la mencionada censura, se trataba de una revista manuscrita: sus ejemplares se copiaban manualmente y se distribuían clandestinamente. Apareció regularmente cada jueves entre el 8 de diciembre de 1735 y el 17 de mayo de 1736. Su anónimo autor atacaba a la Corte con una mordacidad descarnada en un libelo que tuvo una elevada difusión, y hasta bien entrado el siglo se seguían copiando y distribuyendo bajo mano ejemplares de aquella subversiva revista. Parece que finalmente el autor fue descubierto y mandado preso a un convento. Un siglo después se reeditaron sus sátiras completas y aún resultaban escandalosas.

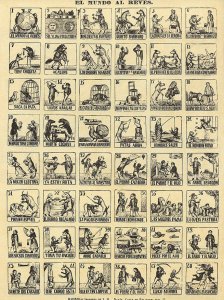

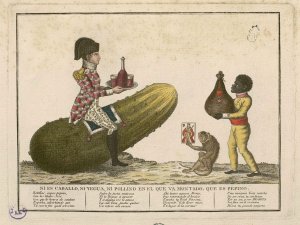

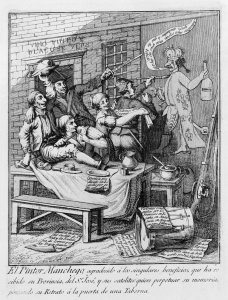

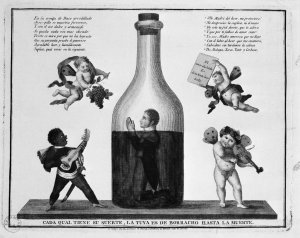

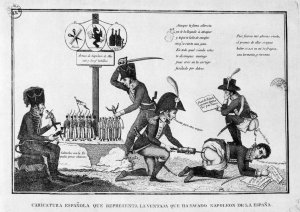

En aquel momento, entre finales del siglo xviii y principios del xix, la prensa tal y como la conocemos hoy se encontraba aún en sus inicios. La sátira gráfica, en cambio, se encontraba en plena edad de oro, pero aún desvinculada del periodismo. Las estampas satíricas, que se imprimían mediante calcografía y se vendían sueltas, gozaban de gran popularidad y difusión. En Inglaterra, los grabadores satíricos encabezados por Hogarth, Rowlandson, Gillray y Cruickshank crearon escuela, con series de grabados de gran éxito. Durante la guerra del Francés, en España, también circularon interesantes láminas de autores anónimos u hoy desconocidos, que centraban sus sátiras en Napoleón y su hermano José Bonaparte, apodado Pepe Botella. A partir de mediados de siglo, la publicación francesa La Caricature, fundada por Charles Philipon, unió estas láminas a sus revistas, dando nacimiento a la prensa satírica moderna.

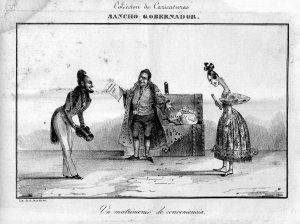

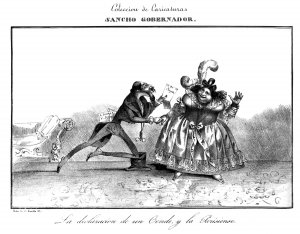

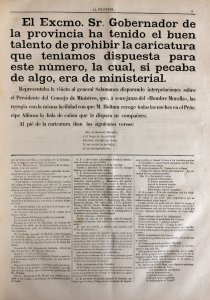

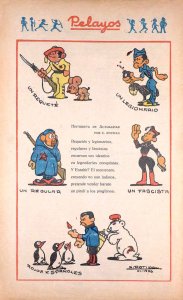

Una vez entrado el siglo xix, nacieron varias publicaciones que intentaban utilizar la sátira para denunciar abusos e injusticias seculares mediante el humor, ya que hacerlo en serio era prácticamente imposible. Eran cabeceras inflamadas y virulentas, instaladas en la precariedad, de escasa calidad, corta tirada y vida efímera, que se sucedieron a la espera del inevitable garrotazo legislativo: El Censor (1781-1788), La Abeja Española (1812), El Zurriago (1821-1823), El Pobrecito Hablador (1832-1833), Fray Gerundio (1837-1844), El Mata-moscas (1836-1837), Sancho Gobernador (1836-1837), Lo Pare Arcàngel (1841), Guindilla (1842), El Papagayo (1842-1844), La Risa (1843-1844), La Carcajada (1843), La Donsaina (1844), El Fandango (1844-1846) o La Caricatura (1858). Las fechas de aparición de estos periódicos coincidieron exactamente con los pocos períodos de vacío de poder o apertura política que pintorescamente salpicaron el siglo. Sus impulsores y redactores eran periodistas liberales exaltados o inconscientes, especializados en la creación de nuevas cabeceras que el gobierno clausuraba a los pocos números. En la mayor parte de estas publicaciones la imagen tenía poca o nula relevancia, salvo efímeras excepciones como las láminas que acompañaron algunos números de revistas como Sancho Gobernador. En el resto de las cabeceras, las viñetas –toscos grabados de trazo brusco e ínfima calidad, debido también a la precariedad técnica con la que se imprimían estas publicaciones– solían limitarse a ilustrar fragmentos de texto.

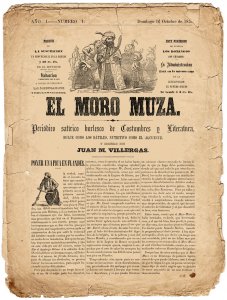

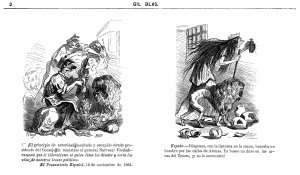

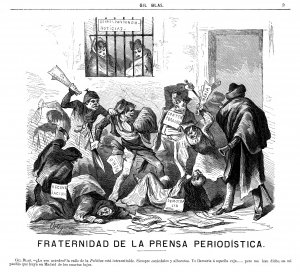

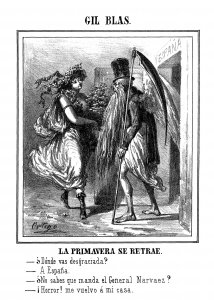

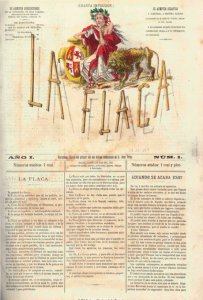

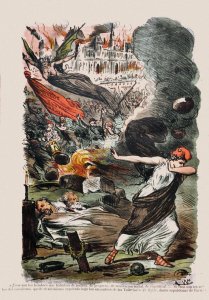

Un cambio de modelo se consolidó con la aparición de revistas como la cubana El moro Muza (1859-1869), la sevillana El Tío Clarín (1864-1867) o la madrileña Gil Blas (1864-1872), revistas en las que los dibujos reivindicaban su propio espacio, a la manera de los grandes semanarios satíricos del resto de Europa, dejando de ser un mero apoyo de los textos satíricos. Por culpa, de nuevo, de la censura, la mayoría de autores de nuestros primeros dibujos satíricos nos son desconocidos. O bien no firmaron sus dibujos, o bien lo hicieron bajo seudónimos, o bien no conocemos sus detalles biográficos. Una curiosa excepción la constituye la figura de Víctor Patricio de Landaluze, que realizó su obra satírica a mediados de siglo en publicaciones cubanas, es decir, fuera de la España peninsular. En aquellas publicaciones, las caricaturas se reproducían mediante la técnica litográfica, lo que permitía transmitir la expresividad del trazo del artista; así, en Gil Blas se puede disfrutar de la sarcástica obra de los hermanos Alfredo y Daniel Perea, y del magistral Francisco Ortego; en La Flaca (1869-1876), que apostó por la litografía en color a gran calidad, disfrutamos de las obras de Tomàs Padró o Manuel Moliné. Muchas de estas publicaciones fueron multadas y suspendidas repetidamente, de modo que se vieron obligadas a mudar su cabecera para poder seguir apareciendo cada vez que el gobierno de turno prohibía su circulación.

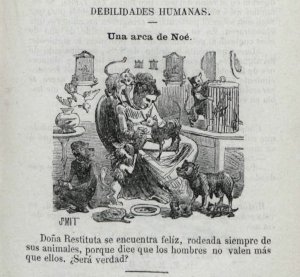

Publicación Gil Blas 1864

Publicación Gil Blas 1864

Publicación Gil Blas 1864

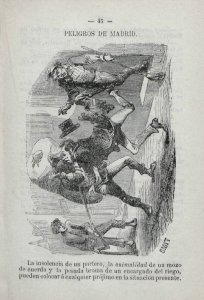

Publicación Gil Blas 1865

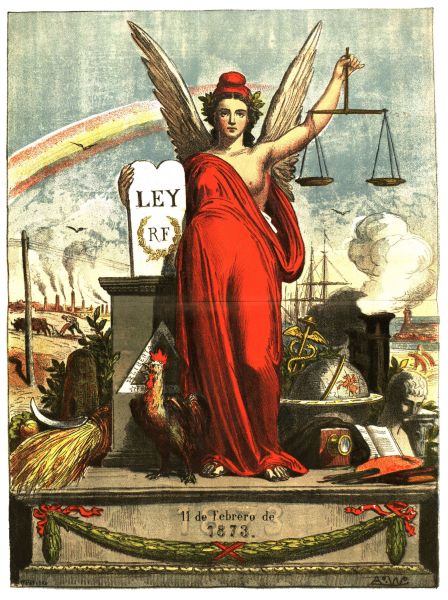

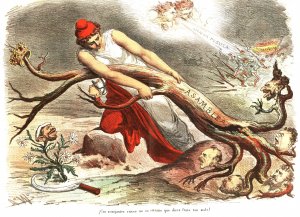

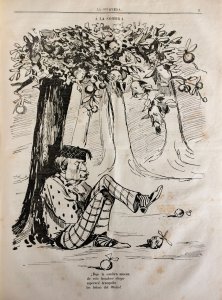

Publicación La Flaca

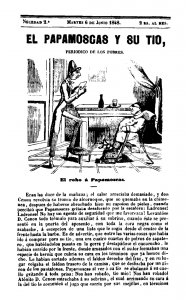

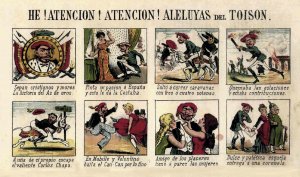

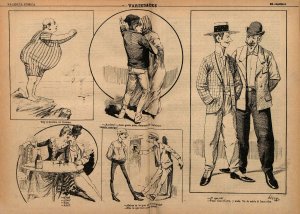

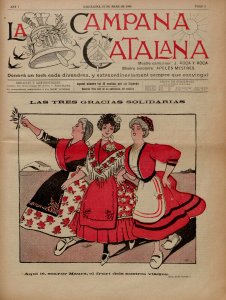

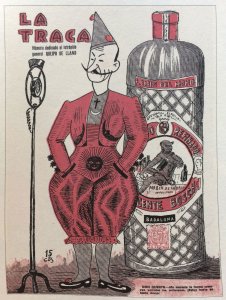

Tras la breve República, la restauración borbónica estableció un marco legal restrictivo pero lo suficientemente ancho como para permitir la subsistencia de muchas de estas revistas. Ni los periodistas ni su público estaban dispuestos a volver atrás. Las grandes cabeceras satíricas de final del siglo xix siguieron el modelo de Gil Blas o de La Flaca, y a pesar de las multas, suspensiones, denuncias y encarcelamientos varios de sus editores, directores y dibujantes, brotaron como setas a lo largo y ancho de la península: El Caos (1870), Sancho Panza (1872), La Filoxera (1878-1884), Madrid Cómico (1880-1923), El Buñuelo (1880-1881), La Broma (1881-1885) o El Motín (1881-1926) en Madrid; La Campana de Gràcia (1870-1934), El Loro (1879-1885), L’Esquella de la Torratxa (1879-1939), La Mosca (1881-1883), La Tramontana (1881-1895), La Honorata (1885-1886) o El Gato Negro (1898-1899) en Barcelona; El Látigo (1882-1883), La Traca (1884-1889, aunque suspendida entre 1887 y 1888) o El Palleter (1882-1888) en Valencia; El Chimbo (1876-1878) en Bilbao; El Papa-Moscas (1878-1920) en Burgos; La Porra (1889-1891) en Albacete; El Cencerro (1869-1870) en Córdoba; La Semana en San Sebastián (1887-1889) y El Thun Thun (1894) en San Sebastián; Galicia Humorística (1888) en Santiago de Compostela; La Broma (1881-1887) o Don Cecilio de Triana (1889-1921) en Sevilla, entre otras. A pesar de la enorme diversidad ideológica de todas estas publicaciones –las había carlistas, anarquistas y de todo pelaje posible–, las de mayor éxito –si se traduce el éxito en difusión, tirada y longevidad– fueron las de carácter liberal, republicano y anticlerical.

Publicación La Tomasa 1888

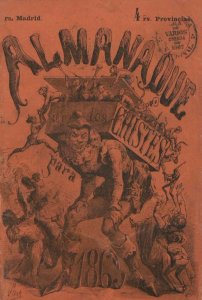

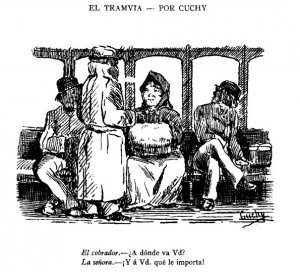

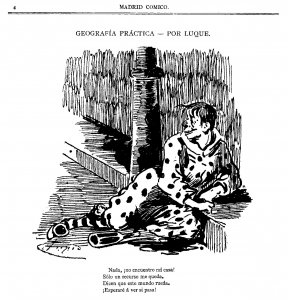

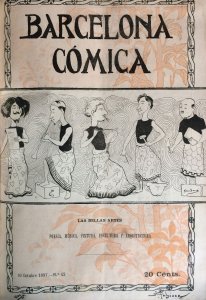

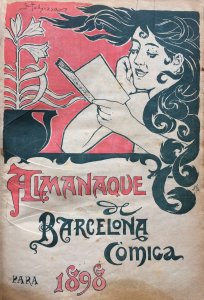

En la última década del siglo se consolidaron nuevas cabeceras que, alejándose de la arena política, centraron su humor en el costumbrismo, los escenarios y los ruedos. Este fue el caso de Madrid Cómico, gran publicación del humor madrileño fin de siècle que apareció siguiendo la estela de El Mundo cómico (1872-1876) y contó con una legión de imitadores, entre los que se cuentan Hipódromo cómico (1883), Bilbao cómico (1883), La semana cómica (1887-1894), Granada Cómica (1887-1888), Sevilla Cómica (1888) y Barcelona Cómica (1889-1901). Otras cabeceras intentaron mantener el tono crítico durante este período que se alargó hasta bien entrado el siglo xx, pagando las consecuencias a base de multas, condenas, destierros y encarcelamientos.

Publicación Madrid Cómico 1880

Publicación Madrid Cómico 1880

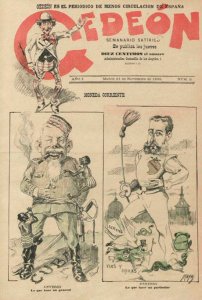

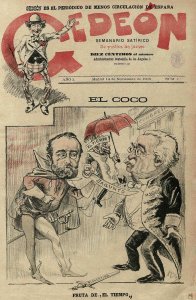

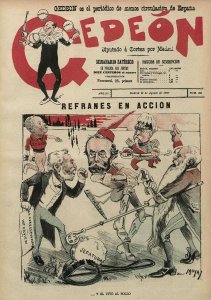

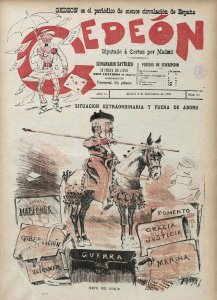

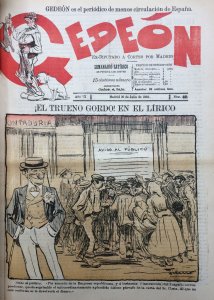

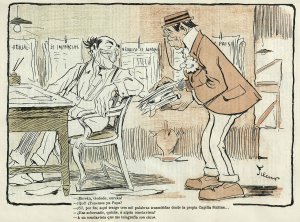

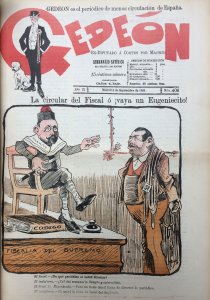

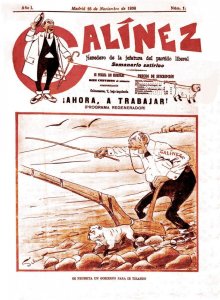

Al cambiar de siglo, Gedeón, El periódico de menos circulación de España (1895-1912), contrariamente a lo que pueda sugerir su subtítulo, fue la gran publicación satírica española. Su equipo de dibujantes constituyó la flor y nata de la caricatura madrileña del momento, capitaneados por el joven Pedro Antonio Villahermosa, que firmaba Sileno, muy bien escudado por Joaquín Moya, Enrique Tovar, Francisco Sancha o Joaquín Xaudaró. Gedeón y su sobrino Calínez, protagonistas de la publicación, gozaron de una inmensa popularidad en su época y protagonizaron libritos de chascarrillos, obras de teatro e incluso películas. A pesar de ser una revista muy moderada, de crítica incisiva pero no hiriente, también Gedeón topó con la ley de prensa y en 1898 fue suspendida, de modo que, como era habitual, sus editores mudaron la cabecera por Calínez, con el mismo equipo para sustituirla.

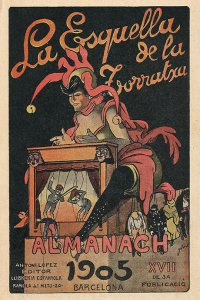

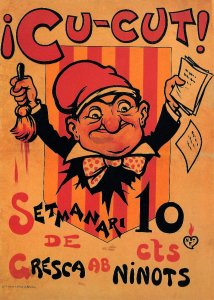

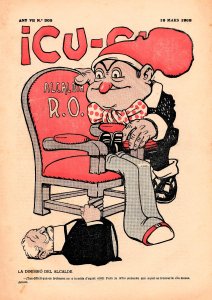

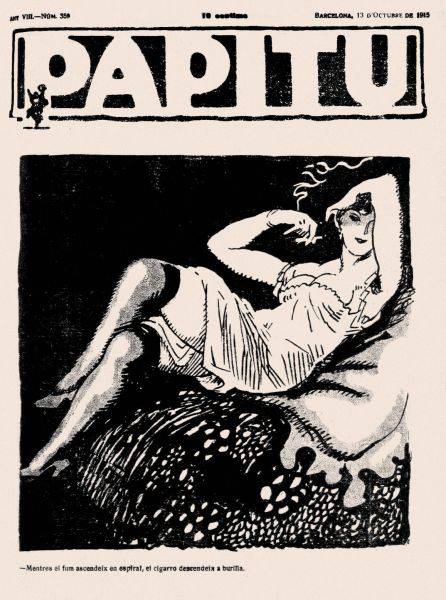

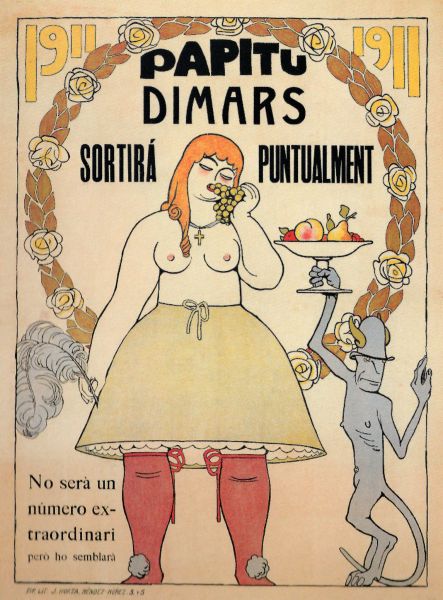

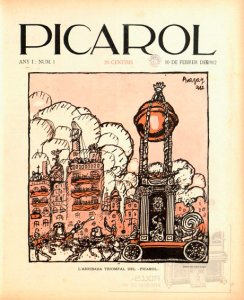

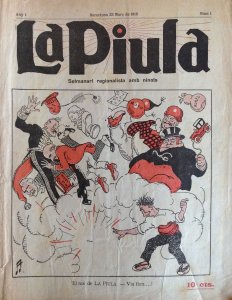

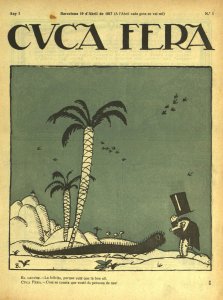

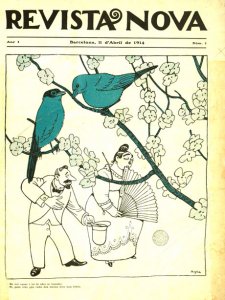

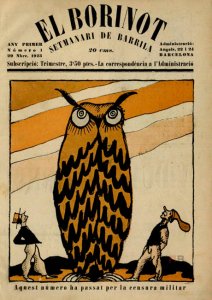

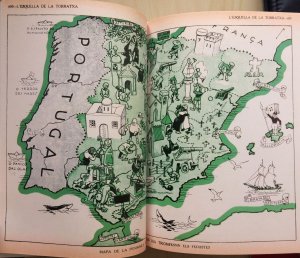

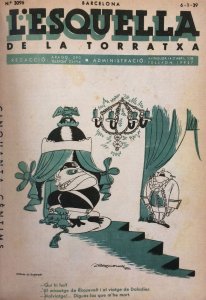

Es imposible hacer una historia de la prensa satírica en España sin destacar la ebullición editorial que se produjo en Cataluña durante las tres primeras décadas del siglo xx, cuando a las veteranas revistas como L’Esquella de la Torratxa y La Campana de Gràcia se les añadió un sinfín de iniciativas satíricas de gran interés y calidad, como Cu-cut! (1902-1912), Papitu (1908-1937), Foyer (1910), Picarol (1912), Revista Nova (1914), La Piula (1916), Cuca Fera (1919), L’Estevet (1921) y El Borinot (1923).

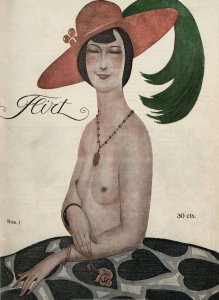

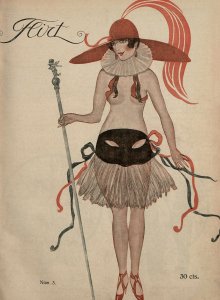

En España, en las dos primeras décadas del siglo proliferaron también las revistas de humor costumbrista, que preferían no meterse en líos, o muchas otras que, puestas a tener problemas, preferían habérselas con la curia que con los militares, por lo que mezclaban el humor con el erotismo y no con la política. Es el caso de Rojo y verde (1903-1906), ¡Ja, Ja! (1910), KDT (1912-1922), Flirt (1922-1925), Color (1923) o KchT (1924). Con la dictadura de Primo de Rivera y su cruzada para preservar la moral y las buenas maneras, muchas de estas cabeceras se vieron obligadas a echar el cierre.

Publicación Papitu 1915

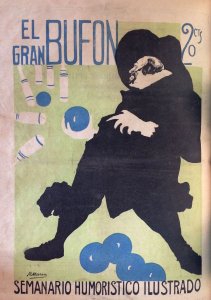

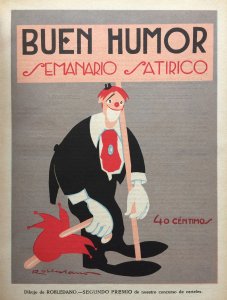

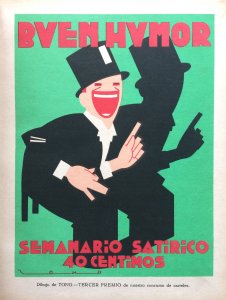

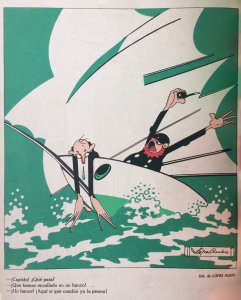

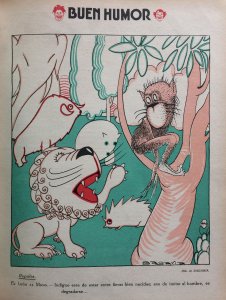

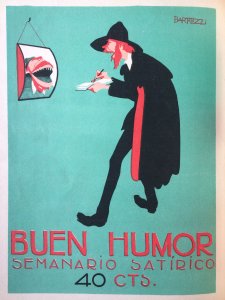

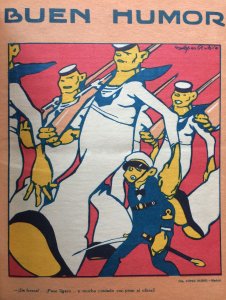

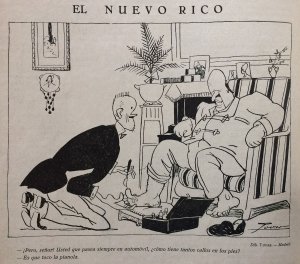

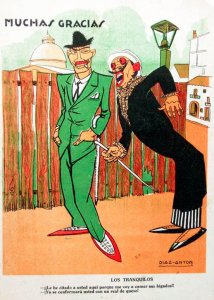

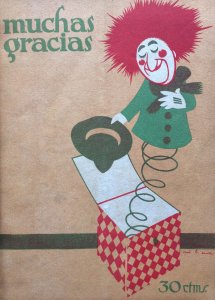

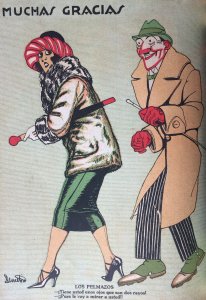

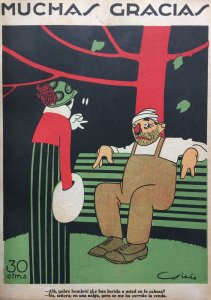

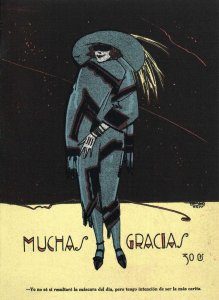

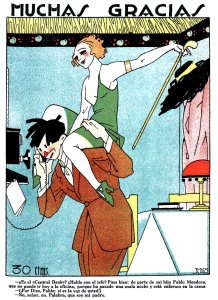

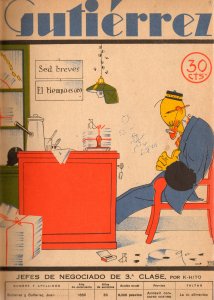

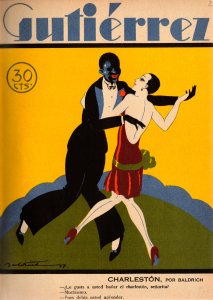

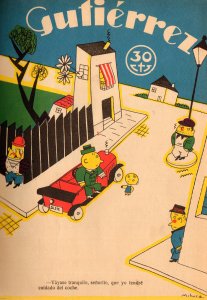

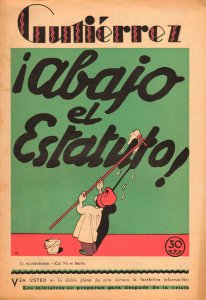

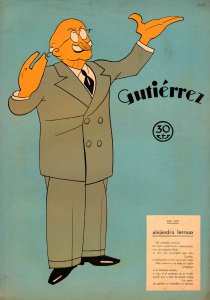

La gran revista que modernizó definitivamente el sector de la prensa humorística española antes de la Guerra Civil, fue Buen Humor (1921-1931), fundada y dirigida por el ya veterano Sileno, pero que aportó savia nueva, con artistas de una calidad inmensa como Penagos, Bartolozzi, Ribas o Sama, y nombres clave en un futuro próximo, como serían Tono, Mihura, López Rubio, u Orbegozo. A pesar de alejarse de la arena política y practicar una sátira más intrascendente y banal, Buen humor logró unas buenas cifras de difusión al conseguir sintetizar la popularidad con la modernidad de propuestas anteriores que no habían cuajado entre el público, como las breves revistas El Gran Bufón (1912-13), Menipo (1913) o Carnaval (1921). Con su cuidada cubierta a todo color y sus columnas ordenadas, Buen Humor se convirtió en el modelo que siguieron las más importantes publicaciones satíricas hasta la República: La Risa (1922-1924), Muchas Gracias (1924-1932) o Gutiérrez (1927-1934), deliciosa revista fundada y dirigida por el valenciano K-Hito, donde la fórmula de Buen Humor se refinó y se perfeccionó, e incluso –cuando el tiempo y la autoridad lo permitieton– se metió, a partir de 1930, en politiquerías.

Publicación Muchas Gracias 1924

Publicación Muchas Gracias 1924

Publicación Gutiérrez 1932

Publicación Gutiérrez 1933

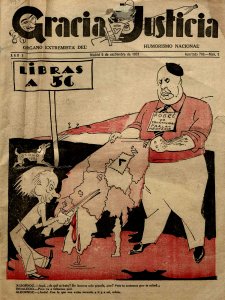

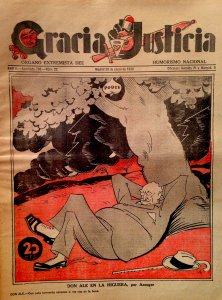

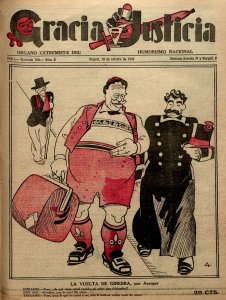

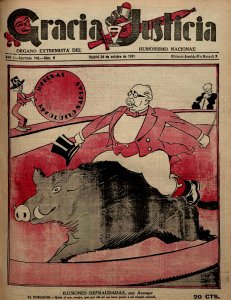

La República fue una época convulsa en todos los sentidos. Pero en el campo satírico hubo una novedad, prácticamente inédita en la historia de España: por primera vez, durante unos pocos años, se disfrutó de un grado elevado de libertad de prensa que se tradujo en un importante movimiento de cabeceras. Sin embargo, curiosamente, las que aprovecharon más y mejor dicha circunstancia fueron las revistas de ideología conservadora que atacaron con dureza al gobierno de la República, como fue el caso de la monárquica y antimasónica Gracia y Justicia (1931-1936), cuya sátira implacable, hiriente y desvergonzada la convirtió en la más leída de la península. En Barcelona, la más incisiva y popular fue El Be Negre (1931-1936), y a causa de sus invectivas vio como su imprenta fue saqueada por un pelotón filofascista.

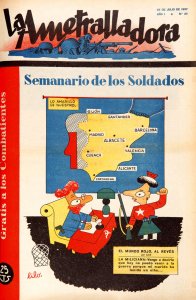

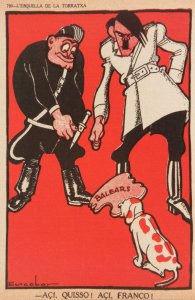

Con la Guerra Civil, también las viñetas fueron movilizadas, pues resultaban una perfecta herramienta para denostar y ridiculizar al enemigo. Destacaron la tercera época de La Traca en Valencia y L’Esquella de la Torratxa en Barcelona, que ya existían durante la República, pero que se convirtieron en las más leídas y efectivas del bando republicano, como La Ametralladora (1937-1939), desde San Sebastián, lo era en el bando sublevado. La guerra no sólo acabó con toda la rica tradición de prensa satírica anterior, sino que también acabó con algunos de los mejores periodistas, dibujantes y editores: los que no fueron fusilados o murieron en el frente, se vieron obligados a exiliarse.

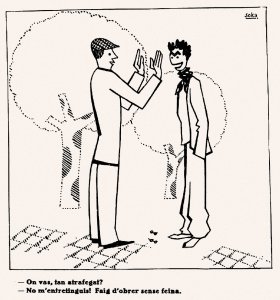

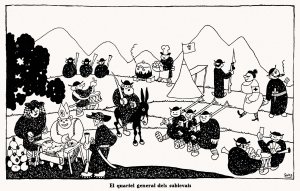

Publicación L'Esquella de la Torratxa 1936

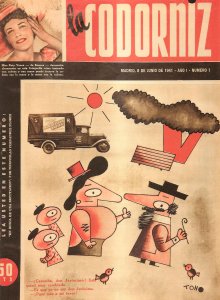

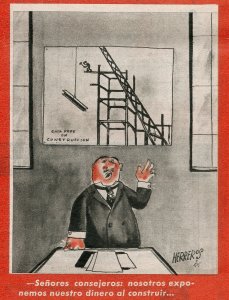

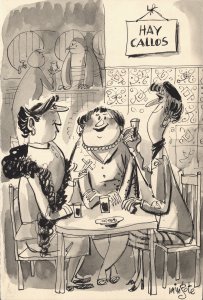

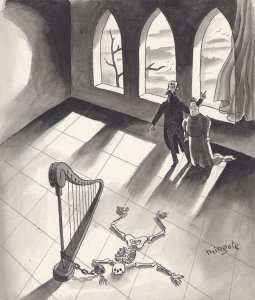

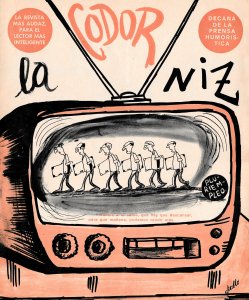

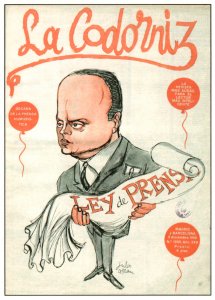

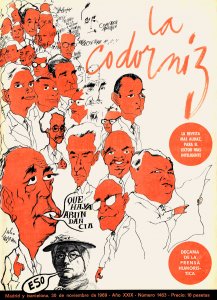

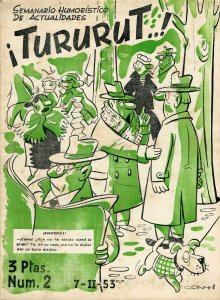

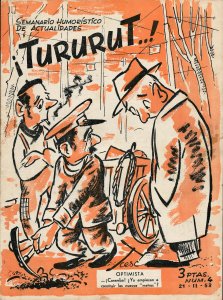

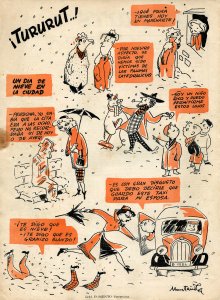

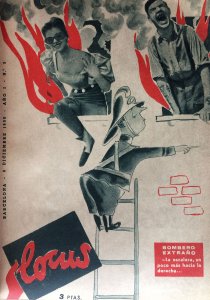

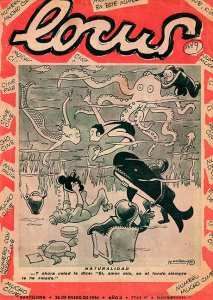

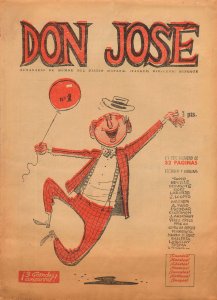

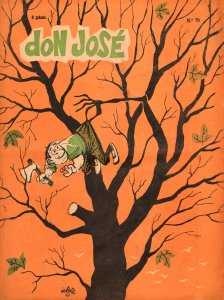

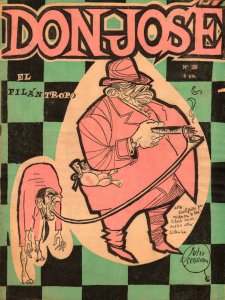

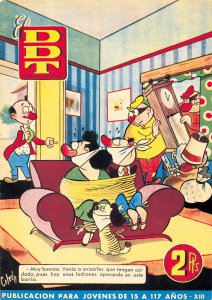

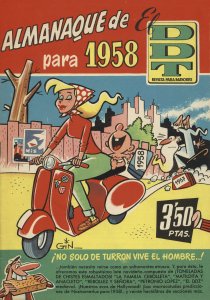

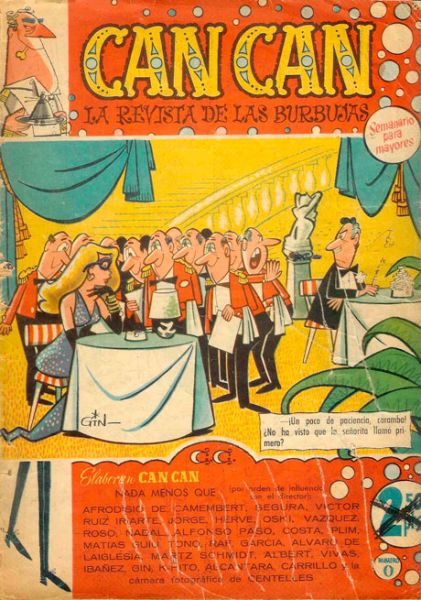

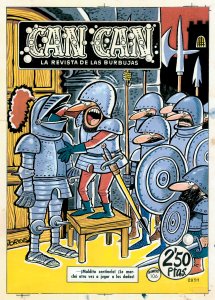

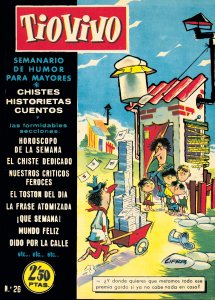

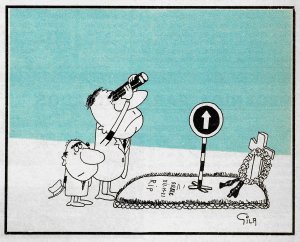

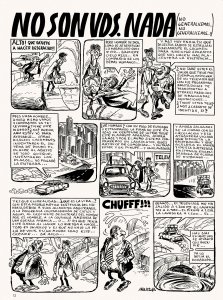

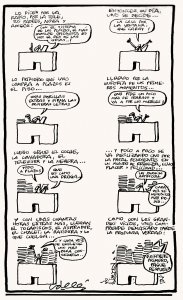

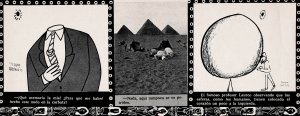

En el convencimiento de que «se trataba de los nuestros», el franquismo autorizó a los mismos responsables de La Ametralladora la creación de una revista de humor, La Codorniz (1941-1978). Pero el humor no es de nadie, y al cabo de unos años, especialmente con la incorporación de una nueva generación de humoristas, La Codorniz se convirtió en una de las pocas rendijas por las que se colaba algún exiguo rayo de luz capaz de iluminar aquella época tan oscura. Sin ser una revista crítica, porque no podía serlo, el humor de gente como Herreros, Pablo, Mingote, Chumy Chúmez, Gila o Forges, era profundamente subversivo, lo cual, para un régimen totalitario, aún era peor. Otras cabeceras ciertamente interesantes intentaron complementar a la decana de la prensa humorística: Tururut! (1953), dirigida por Cesc, Don José (1955-1958), creación de Mingote, o Locus (1955-1956), una breve locura de Muntañola, así como las cabeceras de la editorial Bruguera, como DDT, Can Can, o Tío Vivo, con varias épocas y distinta numeración entre 1951 y 1975. A pesar de la censura, el humor se tiñó con una ligera pátina de crítica social, que en las postrimerías del franquismo, con la ilusión de libertad provocada por la Ley de Prensa de Fraga, acabó convirtiendo a los dibujantes en los paladines de la crítica política, nunca de forma directa, sino a base de alusiones y sobreentendidos.

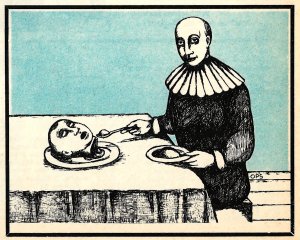

Publicación La Codorniz 1955

Dibujo

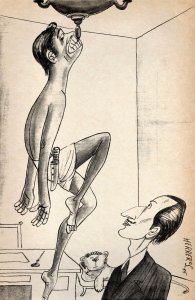

Dibujo Autor Chumy Chúmez

Publicación La Codorniz 1968

Dibujo

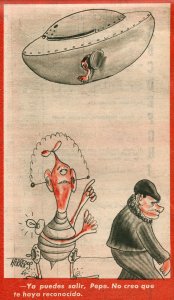

Dibujo Autor Mena

Publicación La Codorniz 1968

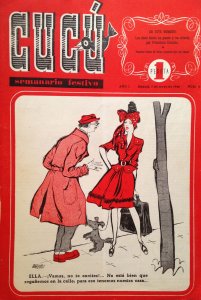

Publicación Cucú 1944

Publicación Don José 1955

Publicación Don José 1957

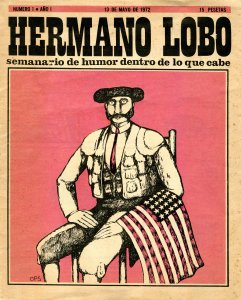

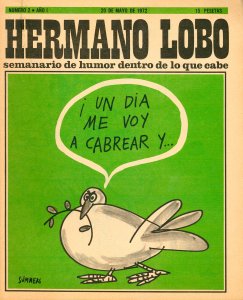

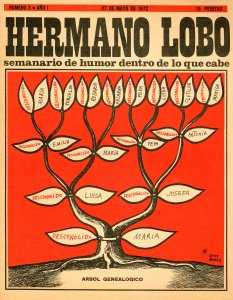

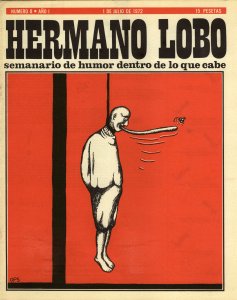

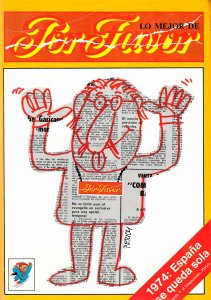

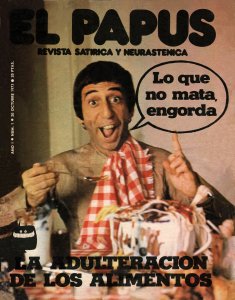

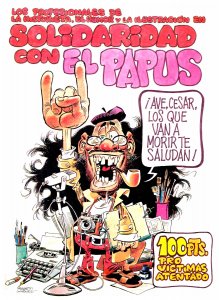

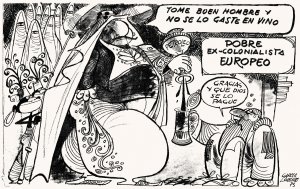

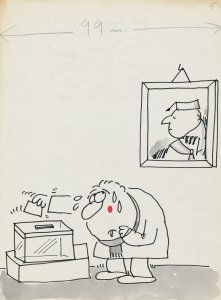

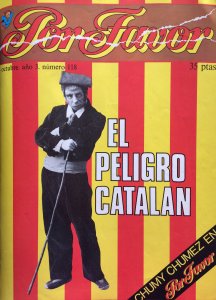

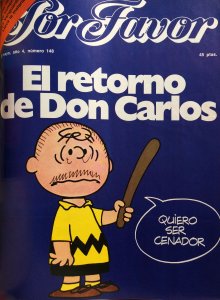

La represión franquista no había acabado con la pulsión satírica, que durante la transición emergió de nuevo con fuerza en cabeceras como Hermano Lobo (1972-1976), El Papus (1973-1986), o Por Favor (1974-1977), y con humoristas comprometidos como Perich, Máximo, Ivà o Gin. Su lucha inflexible a favor de la libertad y la democracia se vio recompensada con un sinfín de multas, procesos, suspensiones y agresiones, como la atroz bomba en la redacción de El Papus de 1977. Como si se tratase de una broma, durante aquel período se habló del boom del humor gráfico.

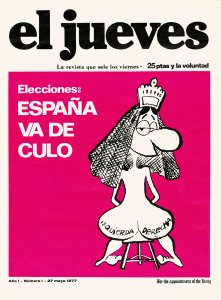

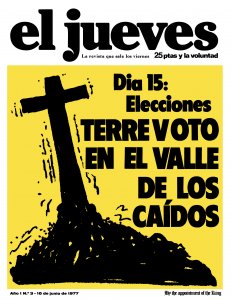

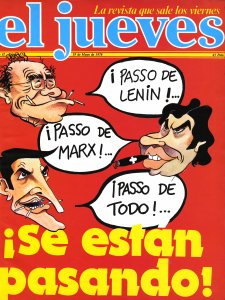

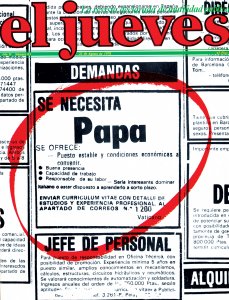

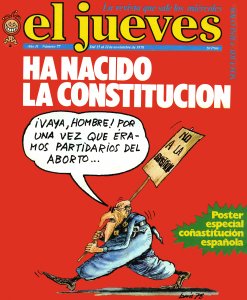

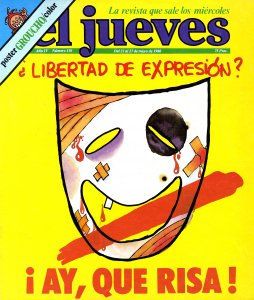

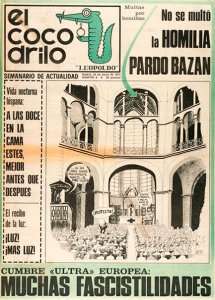

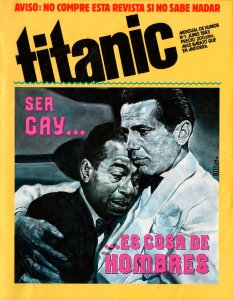

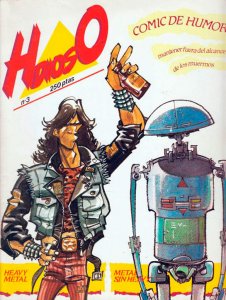

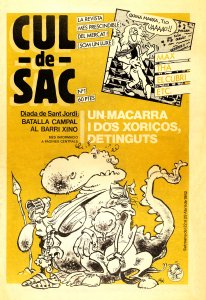

El Jueves (1977), que todavía sigue publicándose, se consolidó como la gran revista de humor de nuestra democracia. Otras cabeceras, quizá un poco más beligerantes, intentaron decir la suya, sin lograr consolidarse entre el público: El Cocodrilo Leopoldo (1974-1975), Muy señor mío (1979-1980), Cul de Sac (1982), Titanic (1983-84), HdiosO (1986), A las Barricadas (1998) o El virus mutante (2004). Pero la sátira de El Jueves no es para nada inocua, y la prueba es que en 2007 aún se activaron antiguos mecanismos judiciales para secuestrar un número de esta revista ofensivo para la corona.

Dibujo

Dibujo Autor El Roto

Publicación Hermano Lobo 1972

Dibujo

Dibujo Autor Summers

Publicación Hermano Lobo 1972

Publicación El Papus 1973

Publicación Por Favor 1976

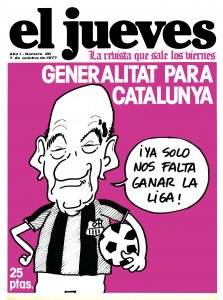

Publicación El Jueves 1977

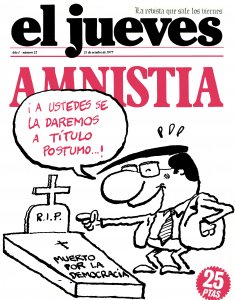

Publicación El Jueves 1978

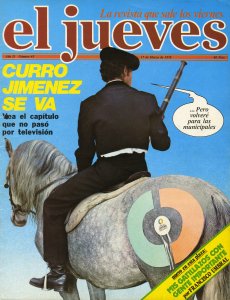

Publicación El Jueves 1978

En los últimos años ha habido ajetreo en el campo de la prensa satírica, pues la profunda crisis económica y la insatisfacción general son un campo de cultivo ideal para que prosperen iniciativas contestatarias. Mongolia, nacida en 2012, que buscaba convertirse, con sus provocaciones, en el enfant terrible de nuestra prensa, y el digital Orgullo y satisfacción –la primera cabecera que plantea seriamente el paso del humor a la red– nacían tras la dimisión de una buena parte de la redacción de El Jueves por un encontronazo con su editor a causa de la monarquía, de nuevo. En las redes el humor puede circular aparentemente con más libertad, pero a la vez, los encontronazos con la ofensa y la provocación son más frecuentes. A su vez, el público se encuentra más disperso y las revistas ya no tienen la influencia que habían tenido, lo cual pone en peligro también la seguridad laboral de muchos creadores.

A pesar de todo, el humor crítico, indócil y mordaz está hoy más vivo que nunca. También las mordazas de los mecanismos represores se actualizan, porque saben muy bien que reírnos de aquello que nos subyuga es el primer paso para conseguir cambiarlo.